三浦半島エリアでの地誌を記した書の先駆けとして知られる三浦古尋録の著者加藤山寿の題による碑があると知り、早速浦賀を尋ね、折角ですので花の国に寄りながら長沢まで散策してみました。

【主な経路】

(浦賀駅)-吉井-西浦賀-久里浜-花の国-野比-長沢-(長沢駅)

天女水の碑:西浦賀3丁目16

天女水之銘

相陽之東吉井嶺麓髙坂在焉此處

之田閒水湧焉謂之天女水矣其流清

而委虵委虵焉假令雖炎夏無水之絶矣

蓋側田耕地水溢之以餘歳々年々其田

美也其田美則多實多實則少秕少秕

則食足而有餘有餘則屋富屋富則福

祉矣故謂之天女水歟

歌曰

水哉水哉可以濯吾耳而去

于皈 加藤山寿題

文化九壬申秋九月

(注)『

碑文は校訂三浦古尋録(1967)とは微妙に異なっているのですが、『耕地:群地』は、校訂三浦古尋録のほうの誤植かも知れません。校訂三浦古尋録の校注によれば、『

校訂三浦古尋録(1967)より転記

○高坂辨天堂此処ノ田間ヨリ清水湧クヒデリニテモ其ノ水絶ルト云事ナシ故ニ

里俗是ヲ天女水ト云

天女水之銘

相陽之東吉井嶺麓高坂在焉此処之田間水湧焉謂天女水矣其流清而委虵委虵焉

仮令雖炎夏嘗無水之絶矣蓋側田群地水溢之以余歳之年々其田美也其田美則多

実則少秕少秕則食足而有余有余則屋冨屋冨則福祉矣故謂之天女水歟歌曰水哉

水哉可以濯吾耳

文化九壬申秋九月 加藤山寿題

天女水の碑

この碑は「三浦古尋禄」の著者で浦賀の文人加藤山寿が文化九年(一八一二)建てたものです。

碑には「高坂の弁天堂の近くの田の間から清水がこんこんと湧いており、日照りが続こうとも涸れず、そのお陰でこの辺り一帯の田はいつも豊作となり、豊作になれば家が富み、家が富めば幸福が訪れる。この水は天女が我々に授けてくれたようなもの」ということが漢文で彫られています。

かつて天女水から湧き出た水は浦賀港に注いでおり、掘割は舟の運送路としても利用されていました。天女が浦賀の人々に与えてくれた恵みの水でした。

浦賀行政センター市民協議事業 浦賀探訪くらぶ

ヤシ科 ヤシ科植物の写真整理

ブラジルヤシ Butia capitata:浦賀駅前

シンノウヤシ Phoenix roebelenii:個人宅

ワシントンヤシ Washingtonia filifera:西浦賀4丁目

カナリーヤシ Phoenix canariensis:野比中学校

ワシントンヤシモドキ Washingtonia robusta:南向山本行寺

ツバキ Camelia spp.

ジャイガンティア

フラワーガール

ウメ Armenica mume

ニホンスイセン Narcissus tazetta

不動尊:西浦賀3丁目22-33

花水稲荷:西浦賀2丁目3−20

石祠:西浦賀2丁目9-7

廻船問屋跡 &

グロッチフィルム Glottiphyllum sp.

為朝神社:西浦賀4丁目3-7

花稲荷:西浦賀4丁目5

仲稲荷:西浦賀4丁目5 浦賀奉行所跡:西浦賀5丁目17-2

伏見金守稲荷大明神:南浦賀11

浦賀港拓道碑:久比里1丁目26

美容室ひまわり

太刀花稲荷:久比里1丁目2-7

内川新田開発記念碑:夫婦橋南詰(久里浜4丁目13)

福井県花・越前水仙

久里浜天神社:久里浜5丁目19-3

手づくり郷土賞碑(花の国)

アオキ Aucuba japonica

ゴジラ:花の国冒険ランド

オオイヌノフグリ Veronica persica

尻こすり坂開鑿記念碑:野比4丁目1

ヒイロタケ Pycnoporus coccineus

カワラタケ Trametes versicolor

コフキサルノコシカケ Elfvingia applanata

チリメンタケ Lenzites elegans

海軍用地碑

フユノハナワラビ Botrychium ternatum

ブロッコリー Brassica oleracea var. italica

東京湾を望む

野比海岸

地蔵尊:野比5丁目1-1

稲荷社:野比3丁目28-18

武山不動道標:野比1丁目39-17

庚申塔・馬頭観音:長沢1丁目45

廻船問屋跡

浦賀で廻船問屋とは、船を持たずに御番所に詰めては、奉行所の役人達の指示で、荷改めをしていた下田と東西浦賀の一〇五軒の問屋のことをいいます。また、米穀・酒類・塩などの問屋を営みながら、自己の廻船を所有して瀬戸内海より東北地方まで広範囲にわたって、商いをしていた商人達のことも廻船問屋といいます。

そしてその主な者は一番組水揚商人となり、蛇畠町、紺屋町、宮下町等に店舗を構え、多くの蔵が海岸に立ち並び、一大問屋街をなしていました。

幕末の頃、彼等の所持する廻船は東西浦賀で約六十艘を数え、宮井家もそうした問屋の最も古い一軒でありました。

浦賀行政センター市民協働事業・浦賀探訪くらぶ

-伝統の技- 鏝絵(こてえ)

左官職人が壁などの仕上げに鏝と漆喰で造った彫刻風の絵を鏝絵といいます。江戸時代の浦賀は豪商の屋敷や土蔵が立ち並び漆喰を塗る職人も多くいたことから鏝絵作りが盛んに行われていました。

福井県花・越前水仙

内川新田ははじめ各地で新田を開拓した砂村新左衛門の生地福井県から贈られた越前水仙を植え郷土の偉人に感謝します。

日本三大水仙群生地のひとつ越前海岸の清楚雄大な景観は新左衛門の「世に尽くし人に尽くす」精神を育みました。

三百五十回忌紀年

久里浜古文書の会

野比 水仙の会

手づくり郷土賞

この賞は地域の個性や魅力を生かしてつくられた優れた公共の施設を広く紹介することを目的としています。併せて地域の人々の創意や努力を顕彰して、魅力ある地域づくりに役立てられるよう昭和61年に建設省により創立されました。

市民を初め多くの人々に親しまれてる「くりはま花の国コスモス・ポピー園」が平成8年にこの「手づくり郷土賞」を受賞しました、

この施設が末永く親しまれて広く利用され、魅力ある地域づくりが図られるよう、皆様と共に大切にしていきたいと思います。

この名誉ある受賞を記念してここにモニュメントを建立するものです。

横須賀市

(武山不動道標)

この道標について

1.正面

道標の上部には【不動明王】が設置されていて、正面には【武山不動明王】と彫られている。

2.左側面

【此方】(このかた)と書いてあり、【指さしの絵】で向かう方向を指している。また、【いけやまみち】と書いてあり、万人にわかりやすく、ひらがなで案内を記したのかもしれない。

3.右側面

【武山十三世 達誉 建之】、このことより、武山不動院の十三世住職”達誉”が設置者とわかる。【安政二年 歳次乙卯五月】、これから1855年5月の設置とわかる。【歳次】とは、歳星(木星)が宿ること。また、その年度に宿る場所。木星が葯12年で天を一周するところから、中国の天文学で天を十二次(宿)に分け、その一次を移行する期間を一年とした。そこでその年に木星の所在する宿を歳次という。【乙卯】とは、(きのとう)と読み、干支の一つ。干支の組み合わせの52番目で、前は甲寅、次は丙辰である。

ちなみに1855年は日米和親条約が結ばれた翌年のことで、アメリカと日本との間で結ばれた悪名高い不平等条約のことである。別名神奈川条約ともいわれている。

あとがき:武山不動に至る参詣道は、南部、一騎塚、須軽谷、北下浦と四方あり、登山口には、必ず前不動と呼ばれる不動明王像が立っていて、参詣人の案内役を務めるとあるこの道標が北下浦のそれであるのか私は知っていない。TSM

道祖神:南向山本行寺(長沢1丁目56-9)

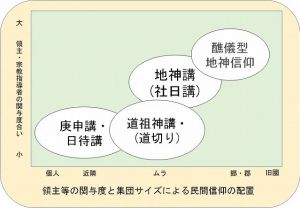

地神、道祖神マップ (作成中) 三浦半島の道祖神と地神

道祖神:南向山本行寺(長沢1丁目56-9)

南向山本行寺本堂

八大龍王社(南向山本行寺境内)

【文献】

加藤山寿(1967)校訂三浦古尋録、菊池武, 小林弘明, 高橋恭一 校訂、238p、横須賀市図書館、横須賀.

藤井慶治(1981)横須賀市の道祖神、in 神奈川県の道祖神調査報告書(神奈川県教育庁文化財保護課編)、p.73-84.