今日は、旧鎌倉郡山之内庄から玉縄庄が訪問先です。

【主なルート】

(鎌倉駅)-小町-長谷-佐助-梶原-寺分-山崎-植木-玉縄-(大船駅)

【蛭子神社】鎌倉市小町2丁目23-3

【浅間神社】鎌倉市長谷5丁目11

鎌倉女学院の創始者である陸奥廣吉の碑がありました。陸奥宗光の長男である廣吉は、晩年は鎌倉の地に居を構え、教育者、文人として活躍した人の様です。(変体かなの読み取りにはあまり自信がありませんことをご了承ください)

天保九如

大正四年十一月十日御即位の大典を擧げさせらる之

記念として鎌倉町長谷乃有志百二十一名相謀??乃谷

??ける其の共有地ニ萬餘坪に松櫻?若木數萬本を植

ゑ遊園を開?以て衆庶?逍遥散策?供セリ今よ?後數

年?出?゛ず??満渓の櫻花翠松?隠映?烟霞錦乃如?

美観を呈せんこ?期??待つへきな?由來鎌倉の地た

?名勝故蹟?冨むと雖も公園の設少く人口年?逐ふ?

増し遊客一日に多?を加ふる??り一?関點■■こと免

?けり?際茲?此の事あ?た?を吾人の感喜措■■?

■??て将來町乃發展?資?ること甚大なる者あらむ

有志者報國の誠意大に稱すへ?而??當町が此の絶好

の娯楽地を得■■■洵?昭代乃賜?り項曰園中に形勝

?地?相?石を建?題字?松方矦爵?乞ふ矦天保九如

乃四大字を書?與?ら?余亦嘱?應?數言を叙し以?

此の美擧?後毘?傳ふ?云爾

伯爵陸奥廣?誌

【佐助稲荷神社】鎌倉市佐助2丁目11-12

十一面観音堂

霊弧泉

佐助の稲荷山は往古より麓の田畑を潤す水源の地なり。生命の基のこの湧水を人々霊弧の神水と称え家々の神棚に供えて稲荷のご神徳を戴くなり。今に至るも絶えず湧き出づる霊弧の泉なり。

佐助稲荷神社 祭神 宇迦之御魂神

神徳 漁業商工業繁栄・生活の守護神

【銭洗弁財天宇賀福神社】鎌倉市佐助2丁目25-16

宇賀福神社本宮

宇賀福神社奥宮

宇賀福神社上之水神宮

宇賀福神社下之水神宮

七福神社

【葛原岡神社】鎌倉市梶原5丁目9-1

昇運の神龍

御本殿を御造営する際、旧御本殿に納められていた神龍で、百二十年間御祭神をお護りして来ました。

神様のお使いとして願い事をより早く届けていただくようお参りして下さい。

俊基卿終焉の地

魔去ル石

男石・女石

合槌稲荷神社

日野俊基墓

【梶原御霊神社】鎌倉市梶原1丁目12-27

梶原御霊神社拝殿

梶原御霊神社本殿

梶原御霊神社境内

庚申塔(梶原御霊神社)

【駒形神社】鎌倉市寺分1丁目10-12

富士塚神社

【天満宮】鎌倉市上町屋616

稲荷社:三宇(上町屋天満宮境内)

庚申塔(上町屋天満宮境内)

市指定有形民俗文化財 庚申塔(寛文十年銘)一基

指定 昭和四十年三月三十日

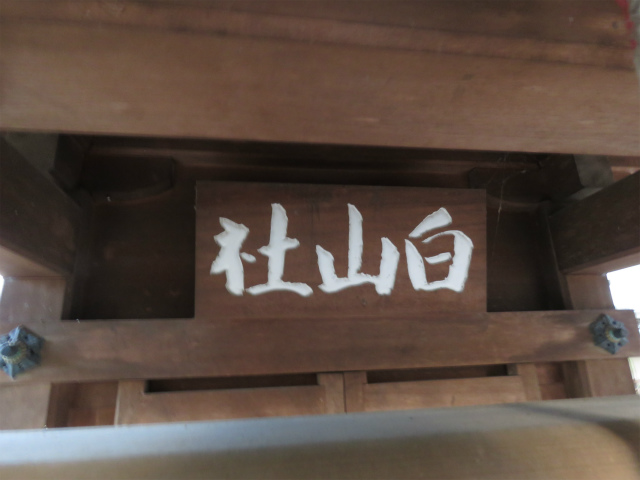

【北野神社】鎌倉市山崎736

境内社(北野神社)

宝篋印塔(北野神社境内)

市指定有形民俗文化財 宝篋印塔(応永十三年銘) 一基

指定 昭和三六年一一月一五日

【諏訪神社/御霊神社】鎌倉市植木96

【大六天神社】鎌倉市城廻337-1

【相模陣稲荷神社】鎌倉市植木

【城宿稲荷神社】鎌倉市城廻311-8

【岡本神社】鎌倉市玉縄3丁目

【伏見稲荷社】鎌倉市玉縄3丁目

以下、その他の本日撮影の写真です。

【参考】

ダーリア Dahlia sp.

ベニバナボロギク Crassocephalum crepidioides

サザンカ Camellia sasanqua

馬頭観音:鎌倉市寺分1丁目3

寒咲花菜 Brassica sp.

ホトケノザ Lamium amplexicaule

庚申塔:鎌倉市山崎

ユキノシタ Saxifraga stolonifera