出張の折、宿をとった下関の街を歩いてみました。

下関・小倉マップ

【長門厳島神社】上新地町1丁目1-11

厳島神社由緒略記

天照大神の御子神

市杵島姫神(いちきしまひめのかみ)

田心姫神 (たごりひめのかみ)

湍津姫神 (たぎつひめのかみ)

一.由緒

厳島神社の三社の御祭神は畏くも皇祖天照大神の御子神であらせられ[厳島神社記録帳]によると安芸国厳島神社の御分霊を平家の守護神として安徳天皇の御座船におまつりされていたが、壇ノ浦の合戦後この近くの磯辺に放棄されていたのを里人に神託があった「吾は厳島姫の神也、早く祭るべし、かしこの磐之上にあり」と不思議に思いながらそこに行ってみると磯辺に御鏡太刀様の者を見つけ文治元年(西暦一一八五年)里人たちが現在地に社殿を建立し更に安芸国厳島神社より御分霊をあらためて勧請し今に至っております。

一.御神徳

海上安全・交通安全・家内安全・無病息災・開運招福・商売繁盛・安産祈願・病気平癒・方位災除・学業成就など

一.祭日 節分日 二月節分の日

夏越祭 七月第三土・日曜日

例祭 十月第三土・日曜日

一.境内末社 貴船神社

本社は京都市左京区貴船に鎮座する貴船社で御祭神は高淤加美神と言います。木神様として親しまれ商売繁盛・開運の神として人々に崇敬されています。

一.高杉晋作の大太鼓

この地は幕末明治維新の大きな原動力となった高杉晋作を始め奇兵隊諸士が活躍した明治維新発祥の地であります。高杉晋作は維新成就を祈願した当神社に、大太鼓を奉納しました。この大太鼓はケヤキ材のくり貫きで直径110cm・重量390kgあり、明治維新の象徴であります。この大太鼓を通して先人を顕彰し、その歴史に学ぶことを目的に毎年九月第一土曜日太鼓祭を執り行っています。

平成二十三年十月記す

直径一一〇cm、重量三九〇kgのこの大太鼓は、かつて小倉城内(現北九州市)北側の櫓にあって城下に時を告げていたものである。

慶応三年(一八六五)四月、徳川幕府は第二次長州征伐令を発し、翌二年(一八六六)六月、大島口(山口県大島郡)・芸州口(広島市)・石州口(島根県)・小倉口(福岡県)の四境で戦いの火ぶたが切られた。この四境戦争での長州軍の勝利は倒幕への重要な契機となったが、中でも高杉晋作が指揮する小倉口の戦闘は最大の激戦となり、長州軍は奇兵隊・報国隊の二隊を先鋒として戦い、遂に慶応二年八月一日、幕軍総帥小笠原壱岐守が小倉城を脱出、小倉藩は自ら城に火を放って敗走した。攻め入った長州軍は余燼の中からこの太鼓を持ち帰り、、高杉晋作が先勝祈願を行った厳島神社に奉納したのである。

現在、維新顕彰並びに小倉戦争の記念行事として、ここ厳島神社では毎年九月の第一土曜日に「太鼓祭」を催している。

【福徳稲荷神社】伊崎町2丁目3-18

【蛭子神社】伊崎町2丁目6

境内社は八大龍王社です。

【赤間神宮小門御旅所(安徳天皇殯斂地)】伊崎町2丁目9-16

第八十一代安徳天皇は寿永四年(一一八五)三月二十四日源平合戦において平家一門と下関壇ノ浦に入水し給えり。そのご尊骸はここ小門海峡に流れ着き、中島組のいわし網に引き上げられしと伝う。

その後、関門海峡に臨む阿弥陀寺境内(現阿弥陀寺町赤間神宮)に陵を築き、天皇殿を建立せり。すなわち、この小門の地は先帝祭御神幸祭お旅所として『先帝祭上臈参拝』の翌日(五月四日)中島家の子孫賑々しく御神幸祭の行列に奉迎して、厳粛なる祭事が執行され、今に絶ゆることなし。

當地伊崎町に中島家と称するあり、傳う云う是れ正しく平家の遺裔にして、代々名を四郎太夫と称せり。先帝會には古来、先ずこの四郎太夫参拝し、次に女郎の参拝焼香するを常とす。

若し中島四郎太夫にして、参拝せざる間は、何人も之を為することを得ざる今もこれ然りを、以って其の由緒深きを知るべきなり。

中島家 赤間神宮 建立

當王城山ハ寿永ノ昔安徳帝ノ蹕ヲ駐メ給ヒシ遺蹟ニシテ平家ノ後裔ト傳フル中島氏亦此附近ニ住ス明治十七年此地ヲ赤間宮神駐庫所ト定メ毎春神幸アリ今回新ニ石柵ヲ巡ラシ神地ヲ保護シ併セテ考古ノ史跡ヲ明ニセントス工作ナル茲ニ碑ヲ建テ無窮ニ傳フト云爾

【伊崎厳島神社】伊崎町1丁目7-23

伊崎厳島神社 御由緒記

一.住所 下関市伊崎町一丁目七番地二三号

二.御祭神 三女神 市杵島比売命(いちきしまひめのみこと)

多紀理比売命 (たぎりひめのみこと)

多岐都比売命 (たきつひめのみこと)

三.建立 寛保元年(西暦一七四一)九月吉曜日

厳島大明神三社・本殿一宇並びに拝殿を新建立奉る。

当社神主 三十五世 市津 宮太夫

藤原 安夫

庄屋 鴻池屋 七左衛門

庄屋 新居屋 弥一左衛門

四.寛保元年(一七四一)九月吉曜日の棟札

(中略)

其れ当社の本縁を尋ね奉れば、当に時五百余年の昔、源氏・平家火乱の折、官軍いくさに負け、京都没落して西海に浮かび、船中祈誓の為に芸州厳島大明神を兵船に勧請し奉る。讃州八嶋に寄り、長州段の浦(現・下関市壇の浦)に至り合戦に負けて軍破れる。密かにこの神体を当浦の磯岩に奉り、而して逃げ出す・時に文治二年(一一八六)の事なり。

浦の翁、海上に一神の祠あるを見るや、金光貴重かつ異香既に近辺に満ちて神託して曰く「厳島也」と。

衆人之を異とし、小社を構えその中に請安す。

五.伊崎浦の御神輿

当、伊崎浦の御神輿は亀ケ浦崎町・中之町・北之町と御三体在わし、その中御一体の御神幸は毎年順に従い行わし由なるが、御神輿舁く若者全員真っ裸の勇ましき姿にて御幣持ちたるが先頭に立ち、力強き太鼓の響きと共に「チョーサァ、チョーサァ」の掛け声威勢良く。先ず海中にて禊を致し、町内を舁き巡りたるものなり。明治十四・五年(一八八一・一八八二)頃より繻子襟に模様色々の襦袢を着け、縞のまわしを締めこみ足袋跣足を小縄にて結び。服装こそ変われども景気良く伊崎浦は勿論、出川(現・了円寺付近)から竹崎。豊前田辺辺りまでも御神輿舁きて進出したものなり。

当今の姿の御神幸となりたるは、明治三十二・三年(一八九九・一九〇〇)の頃合いならん。

御神幸は、夏越祭(七月十七日)例祭(十月十一日)にて年二回の奉仕なり。

明治二十三年(一八九〇)九月吉祥日に、天保十一年(一八四〇)山中月州の画いた裸御神輿の絵(五尺×四尺)を、当浦・中之町の若者中、宿老役の中島屋國太郎・関屋勧三郎の両名が奉寄進されたが、惜しくも昭和二十五年(一九五〇)四月三十日の伊崎町大火の際、神社もろとも炎上した。

(注)昭和二十五年(一九五〇)四月三十日 神社炎上

昭和三十六年(一九六一)六月十日 神社復興

昭和三十八年(一九六三)十一月十七日 社務所復興

平成三年 (一九九一)九月十四・二十七日 再度の台風被害

平成四年 (一九九二)八月二十二日 神社・社務所災害復興

六.例祭 十月十・十一日

七.法被姿の御神輿

五項で述べたように天保十一年(一八四〇)山中月州の筆になる「裸御神輿」の絵は、当厳島神社のもので、神社には亀ケ崎町・中之町・北之町と三体があった。

御巡幸は一体ずつ順次行われ、奉持の若者は裸で太鼓を打ち鳴らし「チョーサァ、チョーサァ」の掛け声勇ましく練り歩いたものである。

明治十四・十五年(一八八一・一八八二)頃からは繻子襟の襦袢に縞のまわし、足袋跣足に小縄を結んだが、明治三十二年(一八九九)頃から現在の法被姿となった。

平成八年七月吉日 (有)平田テント奉納

【鈴ヶ森稲荷神社】伊崎町1丁目7-23

鈴ヶ森稲荷神社 御由緒記

一.住所 下関市伊崎町一丁目七番地二三号 鎮座

二.御祭神 宇迦之御魂神(うがのみたまのかみ)又は倉稲魂神とも書く。

五穀豊穣・商売繁盛・海上安全・家内安全の神

三.由緒

寿永の昔、畏くも安徳天皇西海に行幸し給いまして、平家は小門海峡のほとり王城山に立て籠られしとき祭祀されしを、武運拙く壇之浦の一戦に儚くも急流の花と散り失せられました。

その翌年の文治二年(一一八六)十月十七日厳島神社境内末社として。現在の茶臼山に御勧請申し上げ奉斎せるものなり。

四.鈴鹿森(すずがもり)由緒の覚書

鈴鹿森稲荷大明神の儀は、元文二年(一七三七)丙辰(ひのえたつ)九月十七日。西細江町の小倉屋長兵衛に乗り移り給い、五つの外の難病を真の心忘れず願い奉り候えば平癒され給う。

それより諸人信心いたし十月二十七日より稲荷堂建立を思い立ち、お役人様へ御願い申し上げれば御免(御許し)の程。

翌年正月より祈禱いたし四月までに建立成就仕り、この時より鈴ケ森稲荷大明神といわれ給うなり。

五.当時のお役人様など名前の記録

・竹崎浦 御在番 牧 四郎兵衛 ・赤間関 御在番 中川 清衛門

・竹崎 役人 橋本 平七 ・伊崎 庄屋 鴻池 七左衛門

・伊崎 庄屋 新居屋 弥一左衛門 ・棟梁(王江町) 久三郎

・木挽(細江町) 徳兵衛 ・西細江町 小倉屋 長三郎

・西細江町 小倉屋 長兵衛

元文五年(一七四〇)五月

平成八年七月吉日 (有)平田テント奉納

嚴眞道秀賣女之命

【紅葉稲荷神社】豊前田町1丁目4-3

紅葉稲荷神社ご由緒

鎮座地・下関市豊前田町一丁目四の三

一.ご祭神 宇迦之御魂命 (伏見本社神)

八重事代主命 (恵比須神)

大綿津見命 (龍神)

大物主之命 (金比羅神)

二.ご由緒

源流は往古長門国長府藩毛利甲州守細元公の客家老細川宮内正源広道家の鎮守の神として長府姥ケ懐に奉祀されていたものを、享保十六年一時右神祠を神宮司地内に遷し、越えて寛保元年八月細川家所領の豊前田紅葉谷の現在地に遷座し、細川家鎮守の神として奉祀す。

寛政八年には式年の大祭が執行され、細川家より代理人として玄藩太夫参詣し亀山社人菱形数馬祭主となり祭事一切を終了し、同年豊前田町年寄大木七郎兵衛鍵預りを仰付けられ、以後豊前田町並びに周辺町民の崇敬神として尊崇される。

明治八年八月豊前田町民の協力奉仕によって祠を神社に神社造りに改築し落成を祝う神事大祭が行われ豊前田町民との結びつきは益々深まってきたが、その後豊前田町に大火が重なったため、大正十五年四月境内地内高台の現在地に移転改築することとなり厄除け並びに商売繁昌を願う町民の絶大な協賛を得て現在のような貴重な社殿が造営され盛大な落成遷座祭が執り行われた。

その後大火に見舞われることもなくいよいよ豊前田町や周辺の町の守護神又商売繁昌の神として崇敬を高めている。

三.ご神徳 家内安全。商売繁昌・海上安全。交通安全。学問勧奨

附記

当社境内にそびえる銀杏の大木は下関市指定「保存樹木」となっています。

又、本殿背後の幽すいな森。参道周辺の紅葉、桜並木一木一草に至るまで参詣する人々に俗塵を離れて心から安らぎを与えてくれます。お互この貴重な財産を大切にしましょう。

保存樹木

この樹木は下関市環境保全条例により指定された保存樹木です。

この貴重な財産ょ市民みんなで大切に守っていきましょう。

(樹種)イチョウ (所有者)紅葉稲荷神社

(指定番号)下都公第51-27号 (指定年月日)昭和51年3月10日

下関市長

【大歳神社】竹崎町1丁目13-284

義経必勝祈願の地・奇兵隊旗揚げの地・本州最西端守護

大歳神社

御祭神

祭日 歳旦祭 一月一日

節分祭 二月三日

例大祭 四月十三日

夏越祭 七月二十四日・二十五日

秋祭 十月十七日

(御斎祭 旧正月十三日・十四日)

毎月一日・週五日 朝六時半 参列自由 ※元旦を除く

由緒

寿永四年(一一八五年)、平家追討の任務を受けた

その後、祈念を注いだ桑の弓矢をもって

驚いた平家軍は急遽、壇ノ浦に軍船を進め一戦を挑んだが、待機していた源

翌年の

摂末社 五社稲荷神社 祭日 春秋の午の日

蛭子・八坂神社 祭日 十月十日

顕彰祭 七卿顕彰祭 祭日 三月二十七日

祈願各種

奉祭 必勝祈願 厄除開運 交通安全 厄除開運 子授 安産 初宮詣

社業隆昌 商売繁盛 地鎮祭 家祓 方位除 他 各種相談承ります

受付 083-223-0104

奉納 高松日出子

【櫻山神社】上新地町2丁目6-22

市指定記念物(史跡)櫻山招魂場

櫻山招魂場は、奇兵隊の嘆願により、元治元年(1864)5月に尊王攘夷に倒れた隊士らを身分の区別なく慰霊する施設として創設され、翌年の慶応元年8月に招魂祭が挙行された。のちに全国に設けられる招魂社の先がけであり、幕末維新における奇兵隊、ひいては長州藩の思想理念を象徴する史跡である。

現在の招魂場には、吉田松陰をはじめ391基の招魂碑が整然と立ち並ぶ。その初期の姿は、招魂碑が社殿をコま字状に囲む形態であったが明治40年代前半には神社の拝殿裏に整然と集約配置された。その後も数度の改変を経て今に至っており、現在の配置形態からは、史料や石碑の色合いにより一つ前の配置形態(昭和34年)を読み解くことができる。また、吉田松陰の碑は戦前のある時点で、他と区別すべく一段高く最前列中央に据えられ、その左右には松下村塾四天王と称される高杉晋作、久坂玄端、入江久一、吉田稔磨が配され、吉田松陰に対する当時の時代背景が映し出される。

櫻山招魂場は、幕末から近代にかけての戦死者の慰霊・追悼・顕彰のあり方などを明らかにするうえでも、大きな意味を持つ。

※招魂祭 尊皇のもとに戦死した者を慰霊し、変革成就を誓う祭祀。その起源は、文久二年(1862)に京都霊山(りょうぜん)で在京各藩有志により行われたことら始まるとされる。

保存樹木

この樹木は下関市環境保全条例により指定された保存樹木です。

この貴重な財産ょ市民みんなで大切に守っていきましょう。

(樹種)シイノキ (所有者)桜山神社

(指定番号)下都公第51-24号 (指定年月日)昭和51年3月10日

下関市長

保存樹木

この樹木は下関市環境保全条例により指定された保存樹木です。

この貴重な財産ょ市民みんなで大切に守っていきましょう。

(樹種)保存樹生垣74m (所有者)桜山神社

(指定番号)下都公第53~31号 (指定年月日)昭和53年3月10日

下関市長

七卿史跡

維新回天発祥地

櫻山招魂場を視察

文久三年(一八六三)八月十八日政変により三条実朝等七卿は京都妙法院をあとに西下し長州へと向ふ。

よく元治元年(一八六四)三月二十六日馬関砲台巡視発程の途上 錦小路頼徳卿は病を発し二十九日彦島巡視の予定を延べ同日晴八ツ時五卿方招魂場あり 帰路鋳造場へ立ち寄る。

頼徳卿は馬関にて静養中遂に客舎にて逝く 悼惜何ぞ堪へんや

櫻山神社

明治天皇勅宣

長門国桜山招魂場ほ弔し給へる勅宣 汝等曩に乾鋼の不振皇威の不宣を憂へ尽忠致死人をして感奮興起せしむ 朕今巡行追感殊に深し依て侍従番長高島昭光と遺し汝等の墓を弔し且金幣を賜ふ宣す

明治五年六月十二日

以下、その他二日間に撮影した写真です。このエリア(西日本)のヤブカラシは2倍体なので、黒い実がついていました。

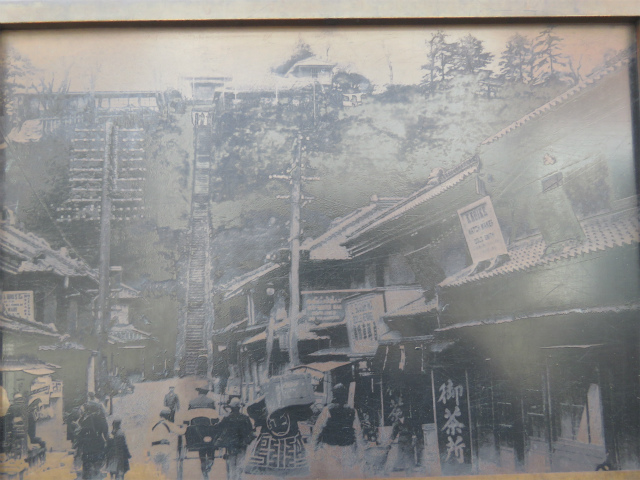

【参考】2019.10.9

ヤブカラシ Cayratia japonica

ノアサガオ Ipomoea indica

キイロヒメノウゼンカズラ Tecomaria capensis ‘Aurea’

ツルマンネングサ Sedum sarmentosum

ショウジョウソウ Euphorbia heterophylla

パステルフラワー Pseuderanthemum variabile

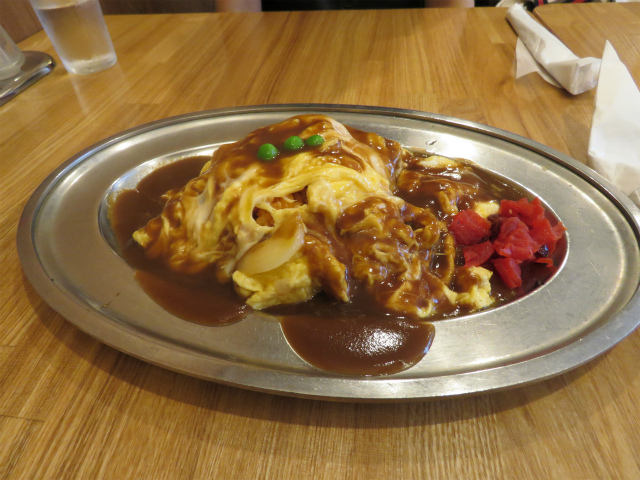

まんなおし:今浦町5-16

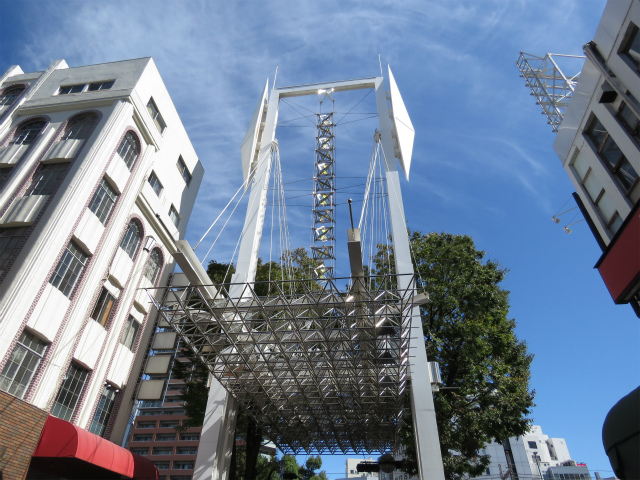

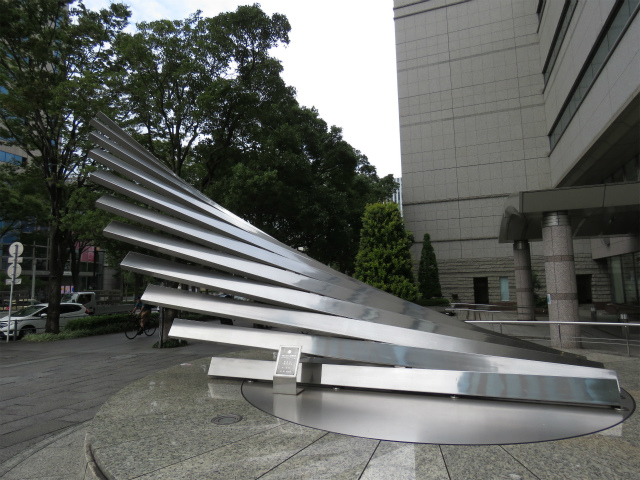

風の予言者(竹崎公園)

海峡ゆめタワー

細江カトリック教会

山口銀行旧本店

はい!からっと横丁

しものせき海響館

唐戸市場

くじらさんありがとう碑

恋人灯台

ガス灯

G-girls(看板):豊前田町2丁目1-19

金比羅公園(下関)で見つけたキマダラカメムシは、小倉、長崎地方に分布すると原色昆虫大圖鑑III(1976)に記載されています。

【参考】2019.10.10

スダジイ Castanopsis sieboldii

地蔵尊:上新地2丁目2

了圓寺:大平町10-20

六連島方面を望む(金比羅公園より)

キマダラカメムシ Erthesina fullo

髙杉東行終焉地碑

白石正一郎旧邸跡

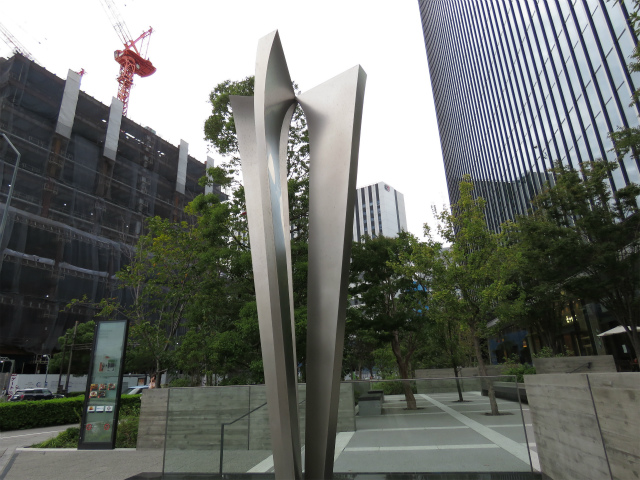

【風の予言者】竹崎公園:竹崎町1丁目17

風の予言者:制作者 濱野邦昭 平成21年8月20個建立 志士の社推進実行委員会

荒ぶる風

そよぐ風

耳を傾け

真実を求めて駆ける

われらは風の予言者

ここ下関の地に

風の予言者

高杉晋作と奇兵隊が

屹然と立つ

新たなる旅立ち

我等は時代を揺り動かした

彼等の明日への志を

いまへつなぐ

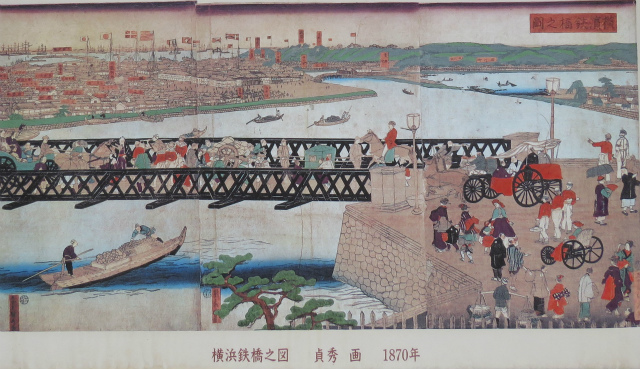

ガス灯

ガス灯は、ガスを燃やすときに出る光を灯火(ともしび)とし、文明開化を象徴するものでした。

日本で最初にガス灯が灯ったのは、横浜で明治5年(1872年)10月31日のことでした。日本の都市ガス事業の始まりとなったこの日は、現在「ガスの記念日」となっております。

やがて、仄か(ほのか)に揺れるガス灯の美しさは、市民の心を和ませ親しみをもって迎えられるようになりました。

大正14年(1915年)2月18日に前身の下関瓦斯がガス事業を開始し、ほんるん創立100周年を迎えました。これを記念し、当時のガス灯をそのままに再現しました。

平成27年(2015年)12月

寄贈 山口合同ガス株式会社

高杉晋作終焉之地

高杉晋作(号・東行)は天保十年(一八三九)八月二十日、長州藩高杉小忠太の嫡男として萩城下に生まれ、藩校明倫館に学ぶ傍ら、松下村塾で吉田松陰に師事して志操を養いました。

文久三年(一八六三)六月、攘夷の決行で外国艦に砲撃された下関を防御するために来関し、直ちに奇兵隊を結成しました。奇兵隊は「志」があれば武士以外の者でも入隊を許した画期的な軍隊でした。元治元年(一八六四)八月には、欧米列強との下関戦争の戦後処理にあたり、同年十二月には長府功山寺で挙兵して藩論を倒幕へと導きました。

慶応二年(一八六六)六月からの四堺戦争では、奇兵隊などの諸隊を率いて幕府軍を小倉口で撃退しましたが、既に病に侵されており、慶応三年(一八六七)四月十四日、新地の庄屋林算九郎邸の離れ家で没しました。二十七年と八月の短い生涯てせした。

以外は奇兵隊陣屋近くの吉田清水山に運ばれ、葬儀は白石正一郎が祭主となって神式で行われました。

子の碑は大正十五年(一九二六)五月に再建されたもので、碑銘は書家としても著名であった長州藩出身の貴族院議員

下関教育委員会

平成二十六年(二〇一四)十二月、白石家(正一郎末孫)からの御寄附を原資として、この地に環境整備を実施しました。

高杉晋作

奇兵隊結成の地

長州藩を明治維新へと推し進めたのは奇兵隊であるが、さらに明治維新を解明する鍵が奇兵隊にあるともいわれている。奇兵隊は文久三年六月、この地の回船問屋白石正一郎家で結成された。正一郎は結成と同時に入隊し、高杉晋作を援けた。

年令も、身分もまったく違う二人のかたい結びつきが奇兵隊をささえたということができる。

題字 山根寛作畫

白石正一郎

文化九年(一八一二)三月七日、この地に生まれ、明治十三年(一八八〇)八月三十一日、六十九歳で世を去った。

正一郎は、回船問屋小倉屋の主人として家業にたずさわるかたわら、国学に深い関心を持ち、四十三歳の頃国学者鈴木重胤の門下に入って、尊王攘夷論の熱心な信奉者となった。また「橘園」の号を持つ歌人でもある。

彼の残した日記は、明治維新研究にとって第一級の貴重な資料といわれるその中には、西郷隆盛、大久保利通、木戸孝允(桂小五郎)のいわゆる維新の三傑をはじめ、坂本龍馬、梅田雲浜など志士四百人余の名を数えることができる。また、明治天皇の叔父中山忠光卿、三条実朝卿等七卿も白石家に滞在している。

文久三年(一八六三)六月、白石家で奇兵隊が結成されたことは、あまりにも有名であり、以来、彼も奇兵隊員として、また商人として高杉晋作と親交を深めるとともに奇兵隊を援助した。

このあたりに白石家浜門があって、海へ通じており、志士たちはここから出入した。

白石家の海へ降りる門は新しい時代へ向かう黎明の門だったといえる。

中国電力株式会社