【主な経路】

(自宅)-柴漁港-(新杉田駅-石川町駅)-象の鼻パーク-山下公園-港の見える丘公園-元街小学校-キリン園-(元街小学校)-山手公園-藤澤山浄光寺-中村八幡宮-横浜橋商店街-黄金町駅

【ヒマラヤスギ1群13本】山手公園:中区山手町230

No.95002 ヒマラヤスギ (1群13本)

No.95002 ヒマラヤスギ (1群13本)

No.95002 ヒマラヤスギ (1群13本)

No.95002 ヒマラヤスギ (1群13本)

No.95002 ヒマラヤスギ (1群13本)

日本最初の洋式公園(山手公園)

日本庭球發祥之地

テニス発祥記念館

かつて大宮の実家にはヒマラヤスギがありました。成長の早い樹で家の土台に影響を与えかねないくらいに大きくなってきたので、伐採されてしまったのですが、私にとっては2階の窓を開けると何時もそこにあった一番身近な樹でした。

今日は、山手公園のヒマラヤスギが日本で初めて植栽された樹々であると知り、改めて訪ねてみました。グラフヨコハマ115号(2000)によれば1群13本なのですが、現在、樹齢100年を超えていそうなのは、テニス発祥記念館の周囲に5本、テニスコート側に7本の12本の様です。

横浜市地域史跡

日本最初の洋式公園(山手公園)

登録年月日 平成八年十一月五日

所在地 中区山手町二三〇番地

所有者 横浜市

登録区域 中区山手町二三〇番地の一部

横濱居住の外国人の間には山手方面の遊園地を望む声があり、慶応二年(一八六六)に外国公使団との間で結ばれた「横浜居留地改造及競馬場墓地等約書」(慶応約書)によって、その要求が幕府に認められました。しかし、この中の公園計画は具現化しないで終わりました。

明治二年(一八六九)に居留民代表から改めて要求が出されたのに対して、日本政府は山手妙香寺付近の土地約六千坪を、慶應約書で約束した地土地の代替地として貸与しました。公園の造成は居留民が行い、明治三年五月六日(一八七〇年六月四日)に開園したのが山手公園です。

明治十一年(一八七八)からは、居留外国人女性で組織される横浜レディズ・ローン・テニス・クラブ(横浜婦女弄鞠社)が管理することとなり、クラブハウスとコートがここに設けられました。

横浜市教育委員会

日本庭球發祥之地(昭和五十三年十月 安部民雄書)

山手公園は1870年(明治3年)横浜の居留地外国人のレクリエーションの場としてつくられた。1878年レディース ローン テニス アンド クロッケークラブ、現在の横浜インターナショナルテニスクラブがこの地に5面のテニスコートを建設した。

この地は日本のテニス発祥の地とされる。

昭和53年10月15日

横浜インターナショナル テニス クラブ

Yamate park was created in 1870 as a recreation area for residents of the Yokohama foreign settlement. In 1878 the ladies’ lawn tennis and croquet club, now known as Yokohama international tennis clubm here biult five courts. This site has been recognized as the birthplace of tennis in japan.

October 15, 1978

Yokohama International tennis club

【コルクガシ】横浜市立元街小学校:中区山手町36番地

山手公園の隣の元街小学校にはコルクガシ等の名木古木があることになっていますが、今日は門が閉ざされており、確認できませんでした。

–> 確認できました(20190625)

【タブノキ、サザンカ、ヒマラヤスギ】フェリス女学院大学:横浜市中区山手町37

フェリス女学院大学には、少なくとも2本、名木古木指定の樹がありました。中学部、高等部も含めて近年の指定木が他にもあるようです。

No.201082 タブノキ (フェリス女学院大学)

No.201082 タブノキ (フェリス女学院大学)

No.201087 サザンカ (フェリス女学院大学)

No.201087 サザンカ (フェリス女学院大学)

No.201080 ヒマラヤスギ (フェリス女学院中学校・高等学校)

【スダジイ】藤澤山浄光寺:南区中村町1丁目37-2

No.51010 スダジイ (藤澤山浄光寺)

No.51010 スダジイ (藤澤山浄光寺)

藤澤山浄光寺

スダジイだけでなくツゲもあったらしいのですが、それらしい樹はみあたりませんでした。

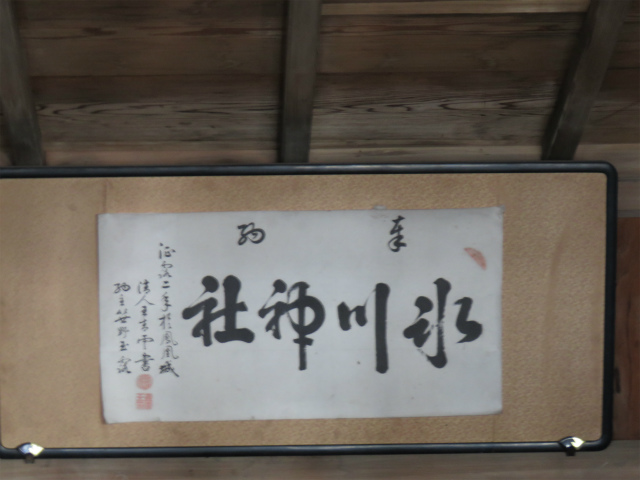

中村八幡宮:南区八幡町1

辿りついた頃にはすっかり暗くなっていました。アカガシとスダジイがある筈ですが、案内板もなくよくわかりませんでした。鳥居脇に明治時代の水準点が残されていました。

–> 11/25の昼間にも再訪しましたが、それらしい樹は発見できず、検索しましたところ、『平成17年指定解除』という、ウェブ情報をみつけました。

中村八幡宮

内務省地理寮水準点

横浜市地域史跡

内務省地理寮水準点(高低

几号標)

登録年月日 平成十年十一月九日

所在地 南区八幡町一番地

所有者 宗教法人 中村八幡宮

登録区域 南区八幡町一番地の一部

明治維新以来、わが国が近代国家となっていく上で、測地事業は欠くことのできない事業でした。明治政府は。明治七年(一八七四)一月、内務省に地理寮(後に地理局となる)を設置し、集中的に開港の五港(横浜・神戸・新潟・函館・長崎)や東京・大阪・京都などの主要都市の市街図作成に力を注ぎ、内務省地理寮は、明治十七年(一八八四)以降に参謀本部陸地測量部に移管されるまで測地事業を担当しました。

横浜は、近代測量による地図(五千分の一)が完成した最初の開港地で、明治七年~八年(一八七四~五)に三角測量及び水準測量が行われ、明治十四年(一八八一)に実測図が刊行されました。このときの水準点が内務省地理寮水準点(高低几号標)です。

この水準点は、「

」の記号(几号)を不朽物や石標などに彫刻して標識とするよう内務省から布達されていました。

市内に所在する内務省地理寮水準点のうち、「中村八幡宮」参道入口の角柱に彫刻されているものは、当時の地図と比較して位置が動いていないと思われます。

横浜市教育委員会

【キリンビール開源地】キリン公園:中区山手町37

麒麟麦酒開源記念碑

麒麟麦酒開源記念碑

安政五年徳川幕府が獨断専行して國を開くや歐米人續〃として横濱に来たりしが彼等は居㽞地と稱せらるゝ一區域の中に居住す天沼は此居㽞地に属し嫩草斜に連り高木短樹其間を點綴し清泉滾々として崖下に湧き氣清く風軟かに一幅春園の晝の如し明治五年米人ダブリウ・コープランド此處に工場を建設しスプリング・ヴアレー・ブリュワリーと稱して麦酒を醸造す是れ日本に於ける麦酒醸造の開源にして今日の麒麟麦酒株式會社の前身なりとす明治十八年後藤象次郎伯岩﨑弥之助男爵増島六一郎博士澁澤榮一子益田孝男カークウッド、グラバ、ベルツ、カールローデの諸君唱首となって同志を糾合しジャパン・ブリュワリー・コンパニーと稱する麦酒に麒麟麦酒と命名す明治二十九年更に之を株式會社に改めゼ・ジヤパン・ブリュワリー・コンパニー・リミテッドと命名し前年香港政廳に登録したる事業を日本政府に登録す明治四十年豊川良平近藤應平男米井源治郎瓜生震田中常徳髙木豊三髙田正久草郷清四郎今村繁三磯野長蔵等の諸君主唱して麒麟麦酒株式會社を起しゼ・ジャパン・ブリュワリー・コンパニー・リミテッドの事業を継承して以来資本を増加して事業を擴大し天沼工場のみにても地域七千五百九十八坪に達せしが大正十二年の震災に遭ふて工場を鶴見に新築し之より更に事業を伸長し滿洲朝鮮にまで分工場を増設す其初居㽞外國人の需要に應ずるがために醸造せられたる麒麟麦酒は其風味と香旨により國民的飲料となりて全國に弥浸し外國品の輸入を防遏するのみならず却って外國に輸出せらるゝに至る始めて日本の土を踏む外國人嵜甕中の玉淀を汲み盞内の金波を傾け圖らざりき日本またミュンヘンビールありガムブリナスの神は扶桑の地をも祝福するかと嘆賞するに至る麒麟麦酒の 達の跡を見るに一粒の種子が生長繁茂して亭〃たる參天の大樹となり朝暉を受けては丘陵を掩ひ夕陽を負ふては江海を翳ふに至るが如し今麒麟麦酒株式會社が其

達の跡を見るに一粒の種子が生長繁茂して亭〃たる參天の大樹となり朝暉を受けては丘陵を掩ひ夕陽を負ふては江海を翳ふに至るが如し今麒麟麦酒株式會社が其 祥の地たる天沼に記念碑を達つるに會ひ文を撰して其事を誌るす之を讀む者必らず麒麟麦酒株式會社

祥の地たる天沼に記念碑を達つるに會ひ文を撰して其事を誌るす之を讀む者必らず麒麟麦酒株式會社 達の歴史は日本國勢開展の歴史と其軌を一にするを感ぜん

達の歴史は日本國勢開展の歴史と其軌を一にするを感ぜん

昭和十二年一月 竹越與三郎撰 野本白雲書

【山手214番館】中区山手町214番地

山手214番館

横浜市指定有形文化財(建造物)

山手二一四番館

所有者 学校法人 横浜協立学園

所在地 横浜市中区山手町二一四番地

時代 昭和初期

構造及び形式 木造・地下室鉄筋コンクリート造

二階建・地下一階・色付洋風瓦葺

建築面積二六七、三平方メートル

員数 一棟

山手二一四番館は、旧居留地であった山手の西南に位置し、現存する大正末から昭和初期にかけての西洋館の中で、規模も大きく意匠が整った、横浜を代表する西洋館の一つです。建物の最初の所有者は不詳ですが、かつてスウェーデン領事館として利用されていたことがありました。

建物は、斜面地の特性を生かして建てられ、大きな袴腰屋根を持ち、二階の窓は屋根窓の形式をとっています。間取りは、玄関ホールと階段を中心に、左右に主たる部屋を配した、中廊下型のプランです。

また、この山手二一四番館は一時期、莫町・明治初期に活躍した著名な写真家F・ペアトの所有となっていた場所です。

平成七年三月

横浜市教育委員会

【中央水産研究所】『潮騒の記憶-海との調和』1993 関根信夫 作

『潮騒の記憶-海との調和』

『潮騒の記憶-海との調和』

アクアプラザ(中央水研)

アクアプラザ(中央水研)

ツワブキ Farfugium japonicum

シンテッポウユリ Lilium x formolongi

【癸巳化成】『ヒトを彩るサイエンス』1992.5 DESIGN 村井和章

『ヒトを彩るサイエンス

癸巳化成

【キリン基盤技術研究所/健康技術研究所】『生命の躍動 升 Kāi』吉川陽一郎 Yoichiro Yoshikawa

生命の躍動 升 Kāi

キリン基盤技術研究所/健康技術研究所

その他本日撮影の写真です。

カリン Pseudocydonia sinensis

イヌツゲ Ilex crenata

センダン Melia azedarach

ビワ Eriobotrya japonica

ヒメユズリハ Daphniphyllum teijsmannii

シンテッポウユリ Lilium x formolongi

ジョロウグモ Nephila clavata

トベラ Pittosporum tobira

マルバグミ Elaeagnus macrophylla

ナワシログミ Elaeagnus pungens

ホルトノキ Elaeocarpus sylvestris

イヌマキ Podocarpus macrophyllus

オオキバナカタパミ Oxalis pes-caprae

イソギク Chrysanthemum pacificum

シャリンバイ Rhaphiolepis indica var. umbellata

ネズミモチ Ligustrum japonicum

エリカ・ウィンターファイヤー Erica oatesii

ヒラドツツジ Rhododendron x pulchrum

アベリア(セイヨウツクバネウツギ ) Abelia x grandiflora

サザンカ Camellia sasanqua

ガザニア(白花) Gazania rigens

フレンチ・ラベンダー Lavandula dentata

キダチロカイ Aloe arborescens

アオツヅラフジ Cocculus orbiculatus

ヒサカキ Eurya japonica

ガガイモ Metaplexis japonica

アシ Phragmites australis

ナガエコミカンソウ Phyllanthus tenellus

レストランかをり

ユリカモメ Larus ridibundus

フランス山の揚水風車

セイヨウカマツカ Aronia arbutifolia

横浜福音教会:南区中村町2-125-1

横浜橋商店街

【参考】

横浜市指定名木古木

No.95002 ヒマラヤスギ1群13本 (山手公園)

No.201080 ヒマラヤスギ (フェリス女学院中学校・高等学校)

No.201082 タブノキ (フェリス女学院大学)

No.201087 サザンカ (フェリス女学院大学)

No.51010 スダジイ (浄光寺)

麒麟麦酒開源記念碑

山手二一四番館

『潮騒の記憶-海との調和』1993 関根信夫 作

『ヒトを彩るサイエンス』1992.5 DESIGN 村井和章

『生命の躍動 升 Kāi』吉川陽一郎 Yoichiro Yoshikawa

ヒマラヤスギ Cedrus deodara

コルクガシ Quercus suber

タブノキ Machilus thunbergii

サザンカ Camellia sasanqua

スダジイ Castanopsis sieboldii

カリン Pseudocydonia sinensis

イヌツゲ Ilex crenata

センダン Melia azedarach

ビワ Eriobotrya japonica

ヒメユズリハ Daphniphyllum teijsmannii

シンテッポウユリ Lilium x formolongi

ジョロウグモ Nephila clavata

トベラ Pittosporum tobira

マルバグミ Elaeagnus macrophylla

ナワシログミ Elaeagnus pungens

ホルトノキ Elaeocarpus sylvestris

ツワブキ Farfugium japonicum

アクアプラザ(中央水研)

イヌマキ Podocarpus macrophyllus

オオキバナカタパミ Oxalis pes-caprae

イソギク Chrysanthemum pacificum

シャリンバイ Rhaphiolepis indica var. umbellata

ネズミモチ Ligustrum japonicum

エリカ・ウィンターファイヤー Erica oatesii

ヒラドツツジ Rhododendron x pulchrum

ハナツクバネウツギ Abelia x grandiflora

ガザニア(白花) Gazania rigens

フレンチ・ラベンダー Lavandula dentata

キダチロカイ Aloe arborescens

アオツヅラフジ Cocculus orbiculatus

ヒサカキ Eurya japonica

ガガイモ Metaplexis japonica

アシ Phragmites australis

ナガエコミカンソウ Phyllanthus tenellus

レストランかをり

ユリカモメ Larus ridibundus

フランス山の揚水風車

セイヨウカマツカ Aronia arbutifolia

横浜福音教会:南区中村町2-125-1

横浜橋商店街

光のモニュメント(大通り公園:光の波間広場)